林外相への訪中要請 (日々の想い)

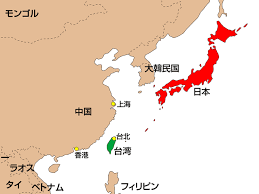

今朝( 21.11.24 )の朝日新聞「自民、対中姿勢軟化に警戒感 林外相への訪中要請に反発も」の記事には滅入ってしまう。 林外務大臣が中国側から対話のための訪中要請を受けたことに関し、自民党の外交部会で佐藤正久部会長が「この時期の外相の訪中は、慎重の上にも慎重を期していただきたい。完璧に間違ったメッセージを海外に出すことに他ならない」と苦言を呈すると、複数の出席議員から「そうだ」と同調する声が上がったという。 日中の外相が話し合うことすら自民党の一部は反対する。佐藤議員は元陸上自衛官で、新安保法制の審議の際に大活躍した党内タカ派の中心である。その声は、しかし、政権党のうち一部タカ派の意見にすぎない、と軽くみることはできない。安倍内閣以来の「日米同盟重視、対中敵対外交」推進エンジンの唸り声というべきであろう。 「中国の外交政策に脅威を思わせるものがあり、その脅威は日本にも及んでいる」「中国は国内少数民族や人権を弾圧している」などなど、中国に対して厳しい意見が国民の間に広がっていることはいなめない。(私はそのような意見に「誤解」「誇張」「フェイク」があるのではないかと考え、このブログを開設したのだが) 仮に、今国民の中にある中国に対する不信・疑念が正しいものと考えるにしても、だからと言って、中国と戦争すべきだとか、戦争になってもやむをえないと考える人は少数であるはずだ。 相手がどんな悪性を持った国家であろうとも、戦争を避けるためには、まずは話し合いをすべきである。中国に対して日本の政府が国民と「共有」している疑念を真正面からぶつけ、その疑念のもつれた糸を幾分でもほどいて、戦争を回避する「共存」「協調」への道を探るべきではないのか。 今や平和に対する不穏な空気は米中の間にだけあるのではない。アメリカと「共同歩調」をとる日本と中国との間にも戦争の危険は忍び寄っている。 政権党は、この平和の危機に対して、打開の道をさぐるべきである。尖閣列島の問題でも軍事衝突を避ける方法を話し合うべきである。台湾問題に関しても台湾住民に同情するわが国民の声を代弁して平和的解決の希望を伝えることが出来るはずだ。 野党も選挙の敗北に打ちひしがれているときではない。平和の危機に対して声を上げてほしい。まずは林外相の訪中を支援し、これを阻も...